हमारा

देश युवा शक्ति के रूप मे दुनिया भर मे पहचाना जा रहा है, पर देश मे युवा

फिर भी बदनाम है! किसी के लिए हम बिगड़े हुए है तो किसी के लिए राह से भटके

और किसी के लिए अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे नालायक!!! पर हर पीड़ी के

युवा के सर शायद यह इल्ज़ाम लगता ही है, भगत सिंह क समय उस पीड़ी को भी

इन्ही इल्जामो का सामना करना पड़ा था, पर सच तो यह है की युवा पीड़ी

परिवर्तन के साथ आती है कही "लेनिन" तो कही "भगत सिंह" के रूप मे और आज

"अन्ना क्रांति" के रूप मे! यह समय से चली आ रही बेकार की परम्पराओं को

बिना तर्क के नहीं मानता, यह सवाल करता है कुछ भी अपनाने से पहले, न की इस

लिए कुछ भी मान लेता है क्योंकि उस से पहले की पीड़ी उन बातो को मान रही

होती है, और शायद यही वजह है की इस युवा पीड़ी को इतनी बातें सुननी पड़ती

है! (युवा उम्र से नहीं सोच से बना जाता है) यह पीड़ी अपने हको के लिए

लड़ने को तैयार रहती है, वह सब कुछ करने को तैयार रहती है जो अभी तक किसी ने

ना किया हो!! जो कहते है की आज का भारतीय युवा गैर जिम्मेदार या अपनी

संस्कृति को भूलता जा रहा है वह ज़रा गौर करे की राष्ट्रमंडल खेलो की सफलता

मैं युवा पीड़ी ने ही सारी व्यवस्था संभाली और बदनाम कराया पुरानी या कहूँ

बुजुर्ग पीड़ी ने! इस तरह यह तो साफ़ है की युवा पीड़ी देश के लिए बिना

स्वार्थ के चलने को तैयार है पर पीछे खीचते है अधेड़ उम्र के लोग!! मेरे

अनुसार युवाओ के सर इस तरह के इलज़ाम हर दौर मे लगते रहेंगे पर यह भी साफ़ है

की देश तरक्की करेगा तो इन्ही के सहारे!!!!

बेबाक

यह मेरा नजरिया है!

Total Pageviews

Sunday, March 9, 2014

असभ्य संस्कृति के रखवाले

हिन्दुस्तान

मे अंग्रेजो ने यह कह कर शासन किया था की "भारतीय असभ्य होते है और हम

इन्हें सभ्य बनायेंगे" यह बात उस समय के लोगो को सही नहीं लगी और लम्बे

संघर्ष के बाद हमने अपना शासन अपने हाथो मे ले लिया इस उम्मीद के साथ की हम

दिखा देगे की हमसे सभ्य कोई नही, पर आज मैं जब वर्तमान भारत को देखता हूँ

तो अंग्रेजो की बातें और "असभ्य भारतीयों" का सिधांत मुझे गलत नहीं लगता!

शायद असल मे हम सभ्यता से कोसो दूर है! मैं अपने साथ हुयी कुछ घटनाओ का

जिक्र करूंगा और समझाने की कौशिश करूंगा की कैसे छोटी छोटी जगहों पर हम

भारतीय लोग खुद को असभ्य दर्शाने से नहीं चूकते!

पहली घटना कुछ ख़ास अजीब नहीं है और आप के साथ भी रोज घटती होगी! हम मे से

बहुत से लोग बसों और मेट्रो जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तमाल करते है

और एक साधारण सी समझ है की किसी ट्रेन या बस मे चड़ने से पहले जो लोग उतरना

चाहते है उन्हें उतरने देना चाहिए! पर इस साधारण सी बात मे हम अपनी साधारण

समझ खो बैठते है और धक्का मुक्की तो आम बात है, हालत तो यह है की पब्लिक

ट्रांसपोर्ट मे बैठने से पहले हम यह सोच लेते है की धक्का मुक्की के लिए

तैयार रहना होगा! ऐसी स्तिथि पश्चिमी देशो मे नहीं है, वहा सब्र से ट्रेनों

और बसों का प्रयोग किया जाता है! शायद यही है हमारी सभ्य संस्कृति!दूसरी घटना उस समय की है जब हमारे पड़ोस मे एक नया परिवार रहने आया, उनके आने के एक दो दिन बाद की बात है, मैं कॉलेज से घर आया ही था की मैंने देखा कुछ किन्नर उनसे नया घर लेने की ख़ुशी के रूप मे 11000 रूपये की मांग कर रहे थे, मांग कहना ठीक नहीं लगता यह कह सकता हूँ की उन्हें धमका रहे थे! 11000 रूपये कोई छोटी रकम नहीं होती ऐसे किसी रिवाज के बारे मे मैंने सुना भी नहीं था! कुछ देर बाद वह किन्नर अगले दिन आने की धमकी दे कर चले गए! इसके बाद जब हमने उन्हें यह सुझाव दिया की यदि यह कल भी तंग करे तो आप पुलिस मे कंप्लेंट करना पर उनके घर के एक बुजुर्ग ने कहा की ऐसा करना ठीक नहीं यह अपशकुन होता है और अगले दिन उन्होंने कुछ रकम दे कर किन्नरों को मना भी लिया! पर इस से यह बात मुझे समझ आई की अभी भी हम अपने अधिकारों को ले कर जागरूक नहीं है, कोई हमारे घर मे घुस कर हमे धमकता है और हम विरोध करने की जगह हाथ जोर कर अंधविश्वासों का पालन करते रहते है! यहाँ मुझे अपने देश की संस्कृति पर गर्व नहीं होता, शर्म आती है!

तीसरी घटना, कुछ समय पहले हमारे कॉलेज मे रक्तदान शिविर लगा था और उस दौरान मैंने कई लोगों को रक्त दान करते देखा जो की एक सुखद अनुभव था पर ऐसे लोगो की भी कमी नही थी जो ना तो खुद रक्तदान कर रहे थे और दूसरों को समझा रहे थे की यह ठीक नहीं है, इस से खून की कमी होती है (हालाँकि दान किये गए खून की आपूर्ति 24 के भीतर हो जाती है) और कुछ का कहना था की हमे घरवालो ने माना किया है! यह कितनी अजीब बात थी की यह वही कॉलेज के छात्र थे जो युवा होने का दम ख़म भरते है और रक्तदान के प्रति सचेत नहीं है! यहाँ मैंने देखा की अभी भी हमारा युवा जागरूक नही है, और शायद हिन्दुस्तान को खुद को युवा शक्ति कहने से पहले इन्हें जागरूक करना चाहिए! पश्चिमी देशो मे स्तिथि बिलकुल अलग है वहां सामजिक जागरूकता कई गुना ज्यादा है!

चौथी घटना हाल ही मे मेरे साथ घटी, कॉलेज से घर आते वक्त देर हो जाने के कारण जल्दबाजी मे मैं महीलाओं की सीट पर बैठ गया और कुछ देर तक इस बात पर मेरा ध्यान भी नही गया, मेरा ध्यान इस ओर तब गया जब एक छोटी सी लड़की को मैंने मेरी और इशारा करते देखा, वह अपनी माँ से कुछ कह रही थी, मैंने गौर किया की वह अपनी माँ से कह रही थी की यह सीट महिलाओं की है पर उसकी माँ ने उसे चुप चाप खड़े रहने के लिए कहा! इस दौरान मे खुद खड़ा हो गया और उस लड़की को सीट दी! पर यह सोचता रहा की हमारे देश मे बचपन से ही बच्चों को अपने हकों की मांग ना करना सिखा दिया जाता है, अगर मे तब नही खड़ा होता तो शायद वह लड़की फिर कभी कहीं और अपने हक की चीज नहीं मांगती! और अपने देश मे दुसरे लोग हकों की कितनी चिंता करते है यह इसी बात से साफ़ था की मुझ से पहले किसी और ने किसी महिला के लिए सीट नहीं छोड़ी थी!

अंत मे कहूँगा की बेहतर होता अगर अंग्रेजो के राज मे हम थोड़ी सभ्यता सीख लेते! और जो, पश्चिमी सभ्यता की बुराइयां करते नहीं थकते उन्हें सोचना चाहिए की अभी क्या क्या सीखना बाकी है, वहां ट्रेन और बसों मे सफर करने का तरीका लोगो को पता है, सामजिक जागरूकता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता वहां कई गुना ज्यादा है, वहां टूरिस्ट लोगो का सम्मान किया जाता है, "अतिथि देवो भवा" हमारा नारा है पर पालन वहां होता दिखाई देता है , जानवरों को घुमाने के बाद उनकी गन्दगी उनके मालिको द्वारा ही साफ़ की जाती है आदि आदि..!!!! और समझदार कह गए है की किसी से कुछ सीखने मे कोई बुराई नहीं है!

प्रतिनिधी और अवमानना

हिन्दुस्तानी

लोकतंत्र में प्रतिनिधी शब्द की बहुत एहमियत है, प्रतिनिधी अर्थात जनता की

वह आवाज जो संसद मे बैठ कर जनता की सोच को कानूनों और नीतियों के रूप मे

पेश करती है! इन प्रतिनिधियों का दायित्व बनता है की जिस देश की नुमाइंदगी

यह लोग कर रहे है उस देश की जनता के लिए बेहतर से बेहतर क्या हो सकता वह

करें, पर यह सोच गठबंधन की घटिया राजनीति की बली चढ़ गयी! अगर एक

मुख्यमंत्री और सत्ता दल मे शामिल मुख्य पार्टी के अध्यक्ष की यह सोच है की

सिर्फ और सिर्फ "कम कीमतें" वोट बैंक की बुनियाद बन सकती है तो यह भारतीय

लोकतंत्र के लिए काफी अफसोस जनक होगा की उसके प्रतिनिधी गुणवत्ता के महत्व

से अपरिचित है या फिर सत्ता और वोट की खातिर देश की तर्रक्की तक से मूंह

फेर सकते है! दिनेश त्रिवेदी के बजट पर तृणमूल कांग्रेस द्वारा मचाये गए

हाय तौबा से उपरोक्त कही गयी बातें ही समझ मे आती है, दिनेश त्रिवेदी को

इसलिए बली का बकरा बनना पड़ा क्योंकि उनके द्वारा रेल बजट में की गयी

मामूली बढ़ोत्तरी ममता जी को उनके वोट बैंक मे डाके की तरह लग रही थी! लालू

से लेकर ममता तक यह सोच नहीं बदली की लोग बढ़ी हुयी कीमतों से परेशान नहीं

होते अगर बेहतर सुविधा या गुणवत्ता का वादा साथ मे किया जाए, और जितनी

बढ़ोत्तरी त्रिवेदी के बजट मे की गयी थी उसे वापस ले लेने पर भी कोई खासा

फर्क नहीं पड़ेगा हाँ बस जनता को फिर से मौका मिलेगा रेलवे की जर-जर होती

व्यवस्था को कोसने का! ममता जी को अब जल्द समझ लेना चाहिए की जिस देश की

जनता की आवाज बन कर वह संसद में पहुंची है, उस देश की जनता को कच्चा लालच

देने से ज्यादा लाभ उन्हें नहीं मिल पायेगा, जनता चाहती है बेहतर सुविधा,

बेहतर गुणवत्ता अच्छा होगा वेह प्रतिनिधी होने का अर्थ समझे वरना विकल्प

सरकार और लोगों दोनों के पास है!

अब बात करूँगा अवमानना के विषये मे!

हमारे सांसदों और विधायकों की गरिमा बहुत ही संवेदनशील है, बिलकुल भी सच

सहेन नहीं कर पाते! यह सच भी है की अक्सर इंसान कुछ ऐसे काम कर जाता है

जिसको वह खुद स्वीकार नही पाता, ऐसा ही कुछ हमारे सांसदों के साथ हुआ जब

उन्होंने केजरीवाल के बयान पर विशेषाधिकार हनन नोटिस दायर कर दिया! इस कदम

के बाद हम कह सकते है की सांसद मानना ही नहीं चाहते की 163 सांसदों के

खिलाफ अपराधिक मामले चल रहे है, कभी कर्नाटक और कभी गुजरात विधान सभा मे

यह प्रतिनिधी पोर्न के लुत्फ़ उठाते नजर आते है, वोट और नोट काण्ड भी संसद

मे ही घटा इन्हें यह भी मालूम नहीं और भी ना जाने कितने मामलों से यह मूंह

फेर लेते है विशेषाधिकार हनन नोटिस दायर कर के! खैर अच्छा ही है की

केजरीवाल जैसे मंच आम जनता के पास उपलब्ध नहीं है वरना शायद हमारे सांसदों

को ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिल जाता जिसको सुन कर विशेषाधिकार की विशेषता

खत्म हो जाती!

विकल्प कि आवाज

स्विज़रलैंड

मे यह व्यवस्था है की अगर आप कही कोई जुर्म होते या क़ानून टूटते हुए देख

रहे है तो आप उस दृश्य को अपने मोबाइल के कैमरे मे कैद कर एक ख़ास वेबसाइट

पर डाल सकते है जहाँ से सरकार उस पर कार्यवाही कर सकती है, इसके प्रभाव का

आंकलन इस बात से किया जा सकता है की वहां कोई "च्वीन्ग्म" तक खा के नहीं

थूकता! आज हिन्दुस्तान मे हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन की सुविधा है,

इन्टरनेट तक पहुँच भी आसान है (कम से कम शहरों में) तो हमारे देश मे इस

विकल्प को क्यों नहीं अपनाया जा रहा! मै यह नहीं कह रहा की हम इस तरह के

विकल्प से अनभिग्य है क्योंकि फेसबुक पर ट्रेफिक पुलिस द्वारा इस तरह की

शुरुवात पहले ही की जा चुकी है और आज एक लाख से भी ज्यादा लोग इस से जुड़े

हुए है और इसके द्वारा जो भी कर्यवाही अभी तक की गयी है उसमे ज्यादा श्रये

जनता को ही जाता है, लोगो ने गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की तस्वीरे इस

प्रष्ट पर डाली और गैर सरकारी वाहनों पर लगी लाल बतियों की तस्वीरे भी इस

प्रष्ट पर डाली और नतीजा ऐसा था जिसकी कल्पना कम ही की जाती है की कई रसूख

वाले लोगो को भी कानून के आगे झुकना ही पड़ा! पर इसको सिर्फ उदाहरण के तौर

पर देखा जा सकता है क्योंकि किसी भी बड़े स्तर पर सोशल मीडिया की ताकत का

इस्तमाल अभी भी शुरू नहीं हुआ है जो की भारत जैसे देश मे काफी जरूरी भी है!

इसके उलटे सरकार जब तब सोशल मीडिया पर सेंसरशिप की बात करती है! हाल ही

में असाम हिंसा की ओट लेते हुए लगभग 310 वैबसाइट्स पर रोक भी लगायी गयी!

अगर सरकार असाम हिंसा के लिए सारा इल्जाम सोशल मीडिया पर डालने की सोच रही

है तो या तो वह खुद को ज्यादा होशियार समझती है या जनता को कम आंकती है! और

मुख्यधारा की मीडिया भी कहीं न कहीं इसमें भागीदार है आखिर हों भी क्यों न

अपने विकल्प के खिलाफ कोई भी बोलेगा!

हमारे देश की व्यवस्था काफी जटिल है और जटिलता से निपटने के लिए पारदर्शिता की जरुरत होती है और यह सोशल मीडिया पारदर्शिता की स्थापना कर सकता है! कुछ समय पहले तक जब लोकपाल के विषय मे बात चल रही थी तो कहा जा रहा था की लोकपाल को सारी ताकत नहीं दी जा सकती और इसी कारण यह मुद्दा ठन्डे बसते मे भी चला गया पर उस समय तक भी सोशल मीडिया का विकल्प किसी ने नहीं दिया! इसमें ताकत जनता के हाथो मे रहेगी जो की लोकतंत्र की बुनियाद है, फैसला भी न्याययालय द्वारा ही किया जायेगा जो की संविधान के अंतर्गत होगा और लाभ भी जनता को ही पहुंचेगा, यह लोकपाल का अच्छा विकल्प हो सकता था पर इस और ध्यान किसी ने नहीं दिया और वह भी तब जब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से जुडा हुआ है! जब सोशल मीडिया द्वारा भरष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है तो सोशल मीडिया द्वारा ही भरष्टाचार के खिलाफ लड़ा क्यों नहीं जा सकता? आखिर कितना मुश्किल होगा अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे और आप उसका सबूत सोशल मीडिया द्वारा सम्बंधित विभाग तक पंहुचा दे! मेरे अनुसार भरष्टाचार के खिलाफ इस से अच्छा हथियार कोई नहीं हो सकता!

पर मै यह मानता हूँ की हमारी सरकार इस विकल्प को जान चुकी है इसीलिए कोई न कोई बहाना बना कर इन पर नियंत्रण कसने की साजिश कर रही है! सरकार का कहना है की ऐसा सामजिक और धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुँचने से रोकने के लिए किया जा रहा है तो मै पूछता हूँ की अगर एक बार कोई गलत तस्वीर साइट्स से हटा भी दी जाती है तो कैसे माना जाये की उस तस्वीर को डालने वाला फिर कोई ऐसी तस्वीर नहीं डालेगा और कैसे इस बात का निर्धारण होगा की क्या सही है और क्या गलत? एक उदहारण दे कर समझाना चाहूँगा की लोकपाल आन्दोलन के दौरान सरकार की आलोचना करते कई चित्र फेसबुक पद डाले गए या ट्विट्टर पर भी कई सरकार विरोधी बातें कही गयी और यदि सरकार के पास इन सब पर नियंत्रण करने की ताकत होगी तो जायज सी बात है की सरकार इन सब को भी गलत मान कर हटा देगी! तो जरुरत है जल्द से जल्द सोशल मीडिया की असली ताकत को सही तरह से उपयोग करने की!

हमारे देश की व्यवस्था काफी जटिल है और जटिलता से निपटने के लिए पारदर्शिता की जरुरत होती है और यह सोशल मीडिया पारदर्शिता की स्थापना कर सकता है! कुछ समय पहले तक जब लोकपाल के विषय मे बात चल रही थी तो कहा जा रहा था की लोकपाल को सारी ताकत नहीं दी जा सकती और इसी कारण यह मुद्दा ठन्डे बसते मे भी चला गया पर उस समय तक भी सोशल मीडिया का विकल्प किसी ने नहीं दिया! इसमें ताकत जनता के हाथो मे रहेगी जो की लोकतंत्र की बुनियाद है, फैसला भी न्याययालय द्वारा ही किया जायेगा जो की संविधान के अंतर्गत होगा और लाभ भी जनता को ही पहुंचेगा, यह लोकपाल का अच्छा विकल्प हो सकता था पर इस और ध्यान किसी ने नहीं दिया और वह भी तब जब भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से जुडा हुआ है! जब सोशल मीडिया द्वारा भरष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन खड़ा किया जा सकता है तो सोशल मीडिया द्वारा ही भरष्टाचार के खिलाफ लड़ा क्यों नहीं जा सकता? आखिर कितना मुश्किल होगा अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे और आप उसका सबूत सोशल मीडिया द्वारा सम्बंधित विभाग तक पंहुचा दे! मेरे अनुसार भरष्टाचार के खिलाफ इस से अच्छा हथियार कोई नहीं हो सकता!

पर मै यह मानता हूँ की हमारी सरकार इस विकल्प को जान चुकी है इसीलिए कोई न कोई बहाना बना कर इन पर नियंत्रण कसने की साजिश कर रही है! सरकार का कहना है की ऐसा सामजिक और धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुँचने से रोकने के लिए किया जा रहा है तो मै पूछता हूँ की अगर एक बार कोई गलत तस्वीर साइट्स से हटा भी दी जाती है तो कैसे माना जाये की उस तस्वीर को डालने वाला फिर कोई ऐसी तस्वीर नहीं डालेगा और कैसे इस बात का निर्धारण होगा की क्या सही है और क्या गलत? एक उदहारण दे कर समझाना चाहूँगा की लोकपाल आन्दोलन के दौरान सरकार की आलोचना करते कई चित्र फेसबुक पद डाले गए या ट्विट्टर पर भी कई सरकार विरोधी बातें कही गयी और यदि सरकार के पास इन सब पर नियंत्रण करने की ताकत होगी तो जायज सी बात है की सरकार इन सब को भी गलत मान कर हटा देगी! तो जरुरत है जल्द से जल्द सोशल मीडिया की असली ताकत को सही तरह से उपयोग करने की!

Wednesday, August 28, 2013

जिम्मेदार हम भी

पिछले दिनों अंधविशवास के खिलाफ लड़ने वाले नरेन्द्र दाभोलकर की गोली मार कर हत्या कर दी गयी। यह सब उनकी अंधविशवास के खिलाफ लड़ाई का नतीजा था। तमाम नेताओं ने अपने बयानों से और मीडिया ने अपने विशेष कार्यक्रमों के अलावा लम्बे लम्बे संपादकीय प्रकाशित कर इस घटना की निंदा की हालांकि यह वही नेता थे जो कि इस घटना के कुछ ही समय बाद एक संत के कुकृत्य पर पर्दा डालने में इस तरह जुटे थे की जैसा यह उनका फ़र्ज़ हो और यह वही मीडिया था जो कि कृपा बरसाने वाले संतों के विशेष विज्ञापन प्रसारित करता रहा है और अभी भी करता है और इसके अलावा कई ऐसे समाचार पत्र भी हैं जो कि ना जाने कितने प्रकार के वशीकरण व चमत्कार की गारंटी देने वाले विज्ञापन प्रकाशित करता रहा है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या नरेन्द्र दाभोलकर की हत्या के पीछे मात्र उन कुछ अपराधियों का हाथ था जिन्होंने उन्हें गोली मारी या उसके जिम्मेदार हम भी थे? आखिर क्यों धर्म आदि के विषय पर हम अपने तथाकथित मॉडर्न और खुल्ले विचारों के सींग और पूँछ दबा कर फिर उसी बिल में जा कर घुस जाते हैं जहाँ नरेन्द्र दाभोलकर जैसे विचार हमे बर्दाश नहीं होते। वास्तव में हमारा परिवेश हमे इस तरह से प्रोग्राम करता है कि इन विषयों के आगे हमे ठगे जाना और शोषित होना भी गलत नहीं लगता।

इस संबंध में मुझे एक वाक्या याद आता है जो ऊपर लिखित मेरी बातों की पुष्टि भी करता है। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में नया नया एक परिवार किराय पर रहने आया था. परिवार में तीन ही सदस्य थे. पति पत्नी और एक छोटा बच्चा. एक दोपहर कॉलेज से मेरे घर लोटने पर मैंने पाया कि कुछ किन्नर उस परिवार से नया घर खरीद लेने की ख़ुशी में नाजायज रकम की मांग कर रहे थे. वह परिवार उन्हें यह समझाने में नाकाम साबित हो रहा था कि वह किरायदार हैं मकान मालिक नहीं. किन्नरों का व्यवहार डराने धमकाने वाला था. कुछ देर बाद ग्यारह हज़ार रूपये की वह रकम सात हज़ार पर आ कर रुकी और किन्नर डरा धमका कर पैसे ले जाने मे कामयाब रहे. उसी दिन शाम के समय मैंने ही उनसे यह पूछ लिया कि आखिर आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? उन किन्नरों का व्यवहार भी सही नहीं था फिर भी? इस जवाब का सवाल उन्होंने सिर्फ इतना कह कर दिया कि किन्नरों को नाराज करना सही नहीं होता। ऐसा करना बुरी किस्मत को न्योता देने के बराबर है। मैं यहाँ इतना बताता चलता हूँ कि वह परिवार डॉक्टर प्रष्ठभूमी का था। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता कि क्यों कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के जंजाल में फंस जाते है। आखिर क्यों कुछ संत लोगो की तकलीफों का फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। दाभोलकर की हत्या से पहले यदि अंधविशवास उन्मूलन विधेयक पास हो गया होता तो वैज्ञानिक सोच को जरूर बल मिलता। दाभोलकर की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए इसके लिए जरुरी है कि लोग मॉडर्न विचारों को भी अपनाएँ।

इस संबंध में मुझे एक वाक्या याद आता है जो ऊपर लिखित मेरी बातों की पुष्टि भी करता है। हमारे फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में नया नया एक परिवार किराय पर रहने आया था. परिवार में तीन ही सदस्य थे. पति पत्नी और एक छोटा बच्चा. एक दोपहर कॉलेज से मेरे घर लोटने पर मैंने पाया कि कुछ किन्नर उस परिवार से नया घर खरीद लेने की ख़ुशी में नाजायज रकम की मांग कर रहे थे. वह परिवार उन्हें यह समझाने में नाकाम साबित हो रहा था कि वह किरायदार हैं मकान मालिक नहीं. किन्नरों का व्यवहार डराने धमकाने वाला था. कुछ देर बाद ग्यारह हज़ार रूपये की वह रकम सात हज़ार पर आ कर रुकी और किन्नर डरा धमका कर पैसे ले जाने मे कामयाब रहे. उसी दिन शाम के समय मैंने ही उनसे यह पूछ लिया कि आखिर आपने उन्हें पैसे क्यों दिए? उन किन्नरों का व्यवहार भी सही नहीं था फिर भी? इस जवाब का सवाल उन्होंने सिर्फ इतना कह कर दिया कि किन्नरों को नाराज करना सही नहीं होता। ऐसा करना बुरी किस्मत को न्योता देने के बराबर है। मैं यहाँ इतना बताता चलता हूँ कि वह परिवार डॉक्टर प्रष्ठभूमी का था। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता कि क्यों कम पढ़े लिखे लोग इस तरह के जंजाल में फंस जाते है। आखिर क्यों कुछ संत लोगो की तकलीफों का फायदा उठाने में कामयाब हो जाते हैं। दाभोलकर की हत्या से पहले यदि अंधविशवास उन्मूलन विधेयक पास हो गया होता तो वैज्ञानिक सोच को जरूर बल मिलता। दाभोलकर की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए इसके लिए जरुरी है कि लोग मॉडर्न विचारों को भी अपनाएँ।

Sunday, December 16, 2012

अरे रुक जा रे बन्दे

इन्सान भी कमाल का प्राणी है। खोजता खुशियाँ है और याद दंगो की तिथियाँ रख्ता है। पिछले दिनों बाबरी मज़्जिद विध्वंस को दस साल पूरा होने पर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विध्वंस की तस्वीरों के साथ इस तरह के दंगो के विरोध में विचारों की भरमार देखी। इसी तरह गोधरा काण्ड को बीस साल पूरा

हो जाने पर दिल्ली के ही एक विश्वविद्यालय में एक समारोह के आयोजन में बदले की भावना से भरे कुछ भाषण भी सुने। साम्प्रदायिकता की तुछ राजनीती से प्रेरित ऐसे दंगो को क्या इतना महत्व देना सही है की इनकी याद में समारोह आयोजित किये जायें। कहने का अर्थ यह बिलकुल नहीं है की इन्हें भुला दिया जाये

या दंगों में मारे गए मासूम लोगों को न्याय न मिले। इन्सान को अपनी गलतियों और अतीत से सबक सीख्रते

रहना चाहिए पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे दंगों को जब दस या बीस साल बाद अलग अलग तरह के

समारोहों और भाषणों के माध्यम से याद किया जाता है तो क्या वाकई हम कोई सबक सीख रहे होते है या फिर

दस या बीस साल बाद उन्ही तुछ सांप्रदायिक विचारों को नया मंच देते है जिन्होंने इंसानियत की हत्या की होती है। एक लम्बे समय के बाद दोबारा उन्ही घटनाओ को याद कर हम नयी पीड़ी में उसी बदले की भावना को संप्रेक्षित कर देते है और इस तरह सौ साल बाद भी इन दंगो के धाव ताजे ही रहते है।

हमे रुक के सोचना होगा कि आखिर हम किस ओर जा रहे है? सोचना होगा की हम कैसा भारत चाहते है? दंगो की आग में जलते रहने वाला भारत या गलतियों से सीख उन्हें

दोहराने से बचने वाला भारत। क्या एड्स दिवस पर एड्स फैलाया जाता है? नहीं।। फैलाया जाते है एड्स से

बचने के उपाए और सावधानियाँ। इसी तरह दंगो को याद करने की जगह उनसे उलट भाईचारे के सन्देश उस दिन क्यों नहीं फैलाये जाते? इसे कहा जायेगा सही सबक सीखना। ब्लैक फ्राइडे नाम की फिल्म के एक गीत से कुछ पंक्तियाँ याद आती है की

ये अंधी चोट तेरी

कभी की सूख जाती

मगर अब पक चली है

हो जाने पर दिल्ली के ही एक विश्वविद्यालय में एक समारोह के आयोजन में बदले की भावना से भरे कुछ भाषण भी सुने। साम्प्रदायिकता की तुछ राजनीती से प्रेरित ऐसे दंगो को क्या इतना महत्व देना सही है की इनकी याद में समारोह आयोजित किये जायें। कहने का अर्थ यह बिलकुल नहीं है की इन्हें भुला दिया जाये

या दंगों में मारे गए मासूम लोगों को न्याय न मिले। इन्सान को अपनी गलतियों और अतीत से सबक सीख्रते

रहना चाहिए पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे दंगों को जब दस या बीस साल बाद अलग अलग तरह के

समारोहों और भाषणों के माध्यम से याद किया जाता है तो क्या वाकई हम कोई सबक सीख रहे होते है या फिर

दस या बीस साल बाद उन्ही तुछ सांप्रदायिक विचारों को नया मंच देते है जिन्होंने इंसानियत की हत्या की होती है। एक लम्बे समय के बाद दोबारा उन्ही घटनाओ को याद कर हम नयी पीड़ी में उसी बदले की भावना को संप्रेक्षित कर देते है और इस तरह सौ साल बाद भी इन दंगो के धाव ताजे ही रहते है।

हमे रुक के सोचना होगा कि आखिर हम किस ओर जा रहे है? सोचना होगा की हम कैसा भारत चाहते है? दंगो की आग में जलते रहने वाला भारत या गलतियों से सीख उन्हें

दोहराने से बचने वाला भारत। क्या एड्स दिवस पर एड्स फैलाया जाता है? नहीं।। फैलाया जाते है एड्स से

बचने के उपाए और सावधानियाँ। इसी तरह दंगो को याद करने की जगह उनसे उलट भाईचारे के सन्देश उस दिन क्यों नहीं फैलाये जाते? इसे कहा जायेगा सही सबक सीखना। ब्लैक फ्राइडे नाम की फिल्म के एक गीत से कुछ पंक्तियाँ याद आती है की

ये अंधी चोट तेरी

कभी की सूख जाती

मगर अब पक चली है

Monday, September 3, 2012

भारतीय सिनेमा के जन्म का पहला दशक 1930-40 (भाग-3)

सिनेमा के पहले दशक का अंत देवदास का जिक्र किये बिना नहीं किया जा सकता! इस दशक में शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय के नायब उपन्यास पर आधारित पी सी बरुआ के निर्देशन में देवदास हमारे सामने आई! यह न्यू थियेटर्स के बैनर तले सन 1936 में बनी! देवदास और पार्वती पार्वती के प्रेम पर आधारित यह फिल्म स्त्री की कशमकश को दिखाती है! परन्तु फिल्म का अंत परम्पराओं के पुराने पढ़ जाने और स्त्री की मुक्त आकान्शाओं की तरफ संकेत कर जाता है! कुंदनलाल सहगल वैसे तो विख्यात गायक के रूप में काफी प्रसिद्ध हैं पर देवदास जैसी चंद फिल्मों में काम करने से उन्हें एक असरदार अभिनेता भी मन जाता है ! इन्होने ही देवदास फिल्म में गाने भी गाये इनकी यह फिल्म आज भी मिसाल के रूप में याद की जाती है! और उस देवदास से आज के देव डी का सफ़र इसके महत्व को दर्शाने के लिए काफी है! देवदास पहले बंगाल में बनी थी! बरुआ निर्देशित उस बंगाली देवदास में बरुआ ही देवदास रहे थे! पर तब इसकी सफलता का शेत्र बांगला भाषी शेत्र तक ही सीमित था इसलिए इसे हिंदी में बनाने का ख्याल आया! हिंदी देवदास में बरुआ निर्देशन तक ही सीमित रहे और देवदास का किरदार सहगल ने निभाया! इस तरह सिनेमा के पहले दशक ने बहुत खूब शुरूवात की और आगे की राह साफ़ हुयी!

Sunday, September 2, 2012

भारतीय सिनेमा के जन्म का पहला दशक 1930-40 (भाग-2)

फिल्मों का शुरुवाती दौर धार्मिक फिल्मों का दौर था! दादा साहब फाल्के फिल्मों की शुरुवात कर चुके थे और आने वाले समय में फिल्मे नए नए कीर्तिमान रचने वाली थी! फिल्मों के पहले दशक में मील का पत्थर साबित हुयी पहली बोलती फिल्म जिसके बिना आज की फिल्म इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी! 1931 में "आलम आरा" क्रांति ले आई और फिल्मे बोलने लगी! इसके निर्देशक थे इम्पीरियल फिल्म कंपनी के मालिक अर्देशिर इरानी! इनका जन्म पुणे में हुआ! पूरा नाम था खान बहादुर अर्देशिर ईरानी! सन 1929 में इन्होने एक बोलती अमेरिकन फिल्म देखी जिसका नाम था "मेलोडी ऑफ़ लाइफ" जो उनके लिए प्रेरणा बनी! वह अपने दो दोस्तों के साथ अमेरिका गए, तीन महीने साउंड फिल्म की ट्रेनिंग ली! 1930 में

फिल्म आलम आरा की शूटिंग शुरू की! इस फिल्म मैं उस समय के स्टार पृथ्वी राज कपूर, मास्टर जयराम विथल, जुबैदा तथा एम् डब्लू खान ने काम किया! "दे दे खुदा के नाम पर बन्दे" पहला भारतीय सिनेमा का गीत रहा!

इस दशक के महान किरदारों में हिमांशु रॉय का नाम भी उल्लेखनीय है मुख्यतः "अछूत कन्या" के लिए जाना जाता है! चलिए इस दशक के इस महान व्यक्ति के विषय में बात करते हैं! हिमांशु रॉय भारतीय सिनेमा से तब जुडे जब शुरुवाती दौर था, संघर्ष चल रहा था पर ये ऐसे पहले व्यक्ति साबित हुए जिसने भारतीय सिनेमा की विदेशों तक पहचान बनायीं! इनका जन्म बंगाल में हुआ, घर का थियेटर होने के कारण हमेशा से इस कला से जुड़े रहे1 पिता ने वकालत पढने के लिए इंग्लॅण्ड भेजा पर वहां अलग अलग रंगमंच से भी जुड़े रहे! लंदन मई निरंजन पौल के नाटक "द गोदेस" में मुख्य भूमिका निभाई!2936 में अछूत कन्या रिलीज़ हुयी, यह उन शुरुवाती फिल्मो में से एक थी जिसने समाज की कमियां समाज के सामने रखी! यह कहानी थी एक पंडित लड़के और एक नीची जाती की लड़की की प्रेम की! हिमांशु रॉय की "द लाइट ऑफ़ द एशिया", जिसमे महात्मा बुद्ध की कहानी कही गयी, विदेशों में खूब चली, 9 महीने चलकर इसने नया कीर्तिमान स्थापित किया! इसके बाद इन्होने जर्मनी की फिल्म कंपनी के सहयोग से शिराज नाम की फिल्म बनायी! इसके बाद 1929 में इंग्लॅण्ड व जर्मनी की कंपनी की मदद से "अ थ्री ऑफ़ डायस" बनायीं! फिल्म पूरी होते होते फिल्म की नायिका देविका रानी तथा हिमांशु रॉय पति पत्नी क बंधन में बांध चुके थे! इतनी सफल फिल्मों से जो पैसा कमाया उससे 1934 में बॉम्बे टाकीज कि स्थापना की! अछूत कन्या का निर्माण बॉम्बे टाकीजके बैनर तले ही किया गया! इसमे बॉम्बे टाकीजके लैब सहायक अशोक कुमार को भी भूमिका अदा करने का मौका मिला! 6 वर्ष जितने कम समय में बॉम्बे टाकीज न काफी नाम कम लिया पर इस से पहले की हिमांशु इसे नयी उचाईयों तक ले जा पाते 19 मई 1940 को सिर्फ 45 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया! क्रमश

फिल्म आलम आरा की शूटिंग शुरू की! इस फिल्म मैं उस समय के स्टार पृथ्वी राज कपूर, मास्टर जयराम विथल, जुबैदा तथा एम् डब्लू खान ने काम किया! "दे दे खुदा के नाम पर बन्दे" पहला भारतीय सिनेमा का गीत रहा!

इस दशक के महान किरदारों में हिमांशु रॉय का नाम भी उल्लेखनीय है मुख्यतः "अछूत कन्या" के लिए जाना जाता है! चलिए इस दशक के इस महान व्यक्ति के विषय में बात करते हैं! हिमांशु रॉय भारतीय सिनेमा से तब जुडे जब शुरुवाती दौर था, संघर्ष चल रहा था पर ये ऐसे पहले व्यक्ति साबित हुए जिसने भारतीय सिनेमा की विदेशों तक पहचान बनायीं! इनका जन्म बंगाल में हुआ, घर का थियेटर होने के कारण हमेशा से इस कला से जुड़े रहे1 पिता ने वकालत पढने के लिए इंग्लॅण्ड भेजा पर वहां अलग अलग रंगमंच से भी जुड़े रहे! लंदन मई निरंजन पौल के नाटक "द गोदेस" में मुख्य भूमिका निभाई!2936 में अछूत कन्या रिलीज़ हुयी, यह उन शुरुवाती फिल्मो में से एक थी जिसने समाज की कमियां समाज के सामने रखी! यह कहानी थी एक पंडित लड़के और एक नीची जाती की लड़की की प्रेम की! हिमांशु रॉय की "द लाइट ऑफ़ द एशिया", जिसमे महात्मा बुद्ध की कहानी कही गयी, विदेशों में खूब चली, 9 महीने चलकर इसने नया कीर्तिमान स्थापित किया! इसके बाद इन्होने जर्मनी की फिल्म कंपनी के सहयोग से शिराज नाम की फिल्म बनायी! इसके बाद 1929 में इंग्लॅण्ड व जर्मनी की कंपनी की मदद से "अ थ्री ऑफ़ डायस" बनायीं! फिल्म पूरी होते होते फिल्म की नायिका देविका रानी तथा हिमांशु रॉय पति पत्नी क बंधन में बांध चुके थे! इतनी सफल फिल्मों से जो पैसा कमाया उससे 1934 में बॉम्बे टाकीज कि स्थापना की! अछूत कन्या का निर्माण बॉम्बे टाकीजके बैनर तले ही किया गया! इसमे बॉम्बे टाकीजके लैब सहायक अशोक कुमार को भी भूमिका अदा करने का मौका मिला! 6 वर्ष जितने कम समय में बॉम्बे टाकीज न काफी नाम कम लिया पर इस से पहले की हिमांशु इसे नयी उचाईयों तक ले जा पाते 19 मई 1940 को सिर्फ 45 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया! क्रमश

Saturday, September 1, 2012

भारतीय सिनेमा के जन्म का पहला दशक 1930-40 (भाग-1)

अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल उठता है की आज इतना फल फूल रहे भारतीय सिनेमा की शुरुवात कैसे हुयी या उस समय में आई फिल्मो ने भी क्या समाज पर कोई प्रभाव डाला? आज इस लेख के माध्यम से मैं हिंदी सिनेमा के पहले दशक के बारे में बात करूंगा! हिंदी सिनेमा के इस दशक पर मैं मुख्य निर्देशकों पर सिलसिलेवार बात करता हुआ आगे बढूँगा! जिस तरह हमारा देश अलग अलग दौर से गुजरा, जो भी परिवर्तन हमारे समाज ने देखे उसे अपने तरीके से सिनेमा ने व्यक्त किया! इसके बीजारोपण की तिथि थी 7 जुलाई 1826, लुमिएर ब्रदर्स नमक दो फ्रांसिसीयों की फ़िल्म का प्रीमियर वाटसन ठेयेटर में हुआ! इसमें 12 लघु फिल्मे दिखाई गयी जिनमे "अरायिवल ऑफ़ द ट्रेन", "द सी बाथ" मुख्य थी! इसे करीब 200 लोगो ने देखा! इन सब से प्रभावित हो मणि सेठना नाम के भारतीय ने भारत का पहला सिनेमा घर खोला! जिस पर पहली फिल्म "द लाइफ ऑफ़ द क्रिस्ट" दिखाई गयी! यह फिल्म धुंडी राज गोविन्द फाल्के उर्फ़ दादा साहेब फाल्के ने भी देखी और इसी से प्रेरित हो कर भारतीय सिनेमा की नीव रखी! यह फिल्म जीजस क्रीस्ट की जिंदगी पर आधारित थी और इसे देख वह समझ गए की भारतीय वेदों और पुराणों में ऐसी कई कथाएं है जिन्हें फिल्मों का रूप दिया जा सकता है! इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में महाराष्ट्र में नासिक के करीब त्रिय्म्ब्केश्वर में हुआ! फिल्मे बनाने का सपना देखना उसे करने से कहीं ज्यादा आसान था क्योंकि तब तक किसी भारतीय ने फिल्म निर्माण जैसे पेचीदे कार्य को हाथ नहीं लगाया था इसके अलावा फिल्म तकनीक से अवगत होना भी बेहद जरुरी था! इन सब को प्राप्त करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए और वापसी में एक कैमरा और प्रिंटिंग मशीन लेकर लौटे! अगली दुविधा यह थी की उस समय फिल्मों में पैसा लगाने को कोई तैयार नही था क्योंकि तब तक किसी को विश्वास नहीं था की भारतीय भी फिल्म बना सकते हैं! इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक मटर के दाने को पौधे में विकसित होते हुए शूट किया इसका नाम था द ग्रोथ ऑफ़ अ पी प्लांट! इसके बाद इन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए कई हाथ आगे आये! पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र के रूप में सामने आई! हरीशचंद् की भूमिका दाबके तथा तारावती की भूमिका सालुंके ने की क्योंकि उस समय महिलाओं का फिल्म में काम करना आसान नहीं था! 17 मई 1913 को यह कोरोनेशन थियेटर में प्रदर्शित हुयी, और यह 8 सप्ताह चली! इसके बाद नासिक में इन्होने "भस्मासुर मोहिनी" बनायीं, यह फिल्म विफल रही! अगली फिल्म "सत्येवान सावित्री" बनायीं! इसके बाद यह अपनी तीनो फिल्मों को लेकर इंग्लॅण्ड चले गए! स्वदेश लौट कर "लंका दहेन" बनायीं ! अभी तक की सभी फिल्मे इनके खुद के बैनर टेल बनी थी पर इसके बाद खुच धनवान लोगो द्वारा सांझे लाभ हानि का प्रस्ताव आने पर हिन्दुस्तान कंपनी का जन्म हुआ! इस कंपनी के बैनर तले "कृषण जन्म" बनायीं और इसके बाद कालिया मर्दन बनायीं! इनकी पहली और आखरी सवाक फिल्म "गंगावात्रण" थी! 19 फ़रवरी 1944 में 74 वर्ष कि उम्र में नासिक के अपने घर में इन्होने आखरी सांस ली! आज भी दादा साहेब फाल्के अवार्ड फ़िल्मी शेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है! क्रमश

Thursday, August 30, 2012

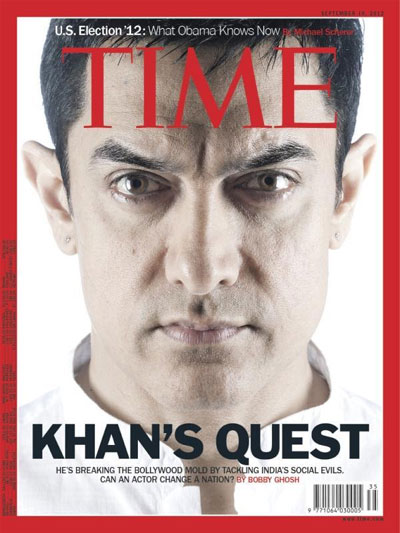

जन जागरण का नया नाम था सत्येमेव जयते!

मनुष्य जाति के इतिहास में जन जागरण का अपना ही महत्व रहा है इतिहास गवाह रहा है की जब जब आडम्बर या कुरीतिय अपनी सीमायें पार कर गयी तब तब जन जागरण की लहर चली जिसने लोगों को जगाया या कुरीतियों के कु प्रभाव से उन्हें अवगत करवाया! इस पूरी प्रक्रिय में कुछ कुरीतिय मिट गयीं पर कुछ लुखे छिपे ढंग से मौजूद रहीऔर आज इक्कीसवी शताब्दी में भी इनमे से कई अपने अस्तित्व के साथ बखूबी मौजूद है! राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या महात्मा गाँधी यह और इनके जैसे कई पने अपने काल की कुरीतियों के खिलाफ एक मुहीम के रूप में जाने जाते है! इन सभी ने कुरीतियों के खिलाफ लड़ने का जो तरीका अपनाया वह था कुरीतियों को लोगों के सामने उठाना, उन्हें बहस का मुद्दा बनाना! इस कड़ी में 2012 के भारत में यह भूमिका एक टेलीविजन कार्यक्रम पूरा करता दिखाई दिया "सत्यमेव जयते"!

यह कार्यक्रम टेलीविजन पर ऐसी भूमिका में और ऐसे समय पर आया जब टेलीविजन से टीआरपी के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने की उममीद करना भी बेमनी था! राजा राम मोहन राय ने अपनी विचारधारा और सत्य लोगों तक कुछ समाचार पत्रों द्वारा पहुँचाया, वही दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी सोच विदेशो में भाषणों द्वारा जनता तक पहुंचाई अर्थात हर काल के समाज सुधारक ने अपने अपने समय के संचार साधनों का प्रयोग किया ऐसे में यदि इक्कीसवी शताब्दी केवल टीआरपी की होड़ में निकल जाती तो यह काफी दुखद होता! पहले प्रयास के रूप में सत्येमेव जयते हमारे सामने आया जिसमे बेहद संवेदनशील तरीके से मुद्दों को उठाया गया, और मुद्दों के प्रति संजीदगी को इस धर पर आँका जा सकता है की कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दे उठते ही उन पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली! कुछ आलोचकों ने इसकी टीआरपी को लेकर इसकी सफलता पर ऊँगली उठाने की कोशिश की पर ऐसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित किसी भी कार्यक्रम के सफलता का पैमाना उसका जनता पर प्रभाव होना चाहिए इस हिसाब से इसने सफलता की अलग ही गाथा लिखी! अपने 13 एपिसोड के बाद यह कार्यक्रम रूपी मुहीम समाप्त हुयी और 13 एपिसोड में हर समस्या पर बात कर पाना काफी मुश्किल है इसलिए ऐसे कार्यक्रम रूपी और कई मुहिमो की जरुरत है!

यह कार्यक्रम टेलीविजन पर ऐसी भूमिका में और ऐसे समय पर आया जब टेलीविजन से टीआरपी के अलावा किसी और चीज पर ध्यान देने की उममीद करना भी बेमनी था! राजा राम मोहन राय ने अपनी विचारधारा और सत्य लोगों तक कुछ समाचार पत्रों द्वारा पहुँचाया, वही दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी सोच विदेशो में भाषणों द्वारा जनता तक पहुंचाई अर्थात हर काल के समाज सुधारक ने अपने अपने समय के संचार साधनों का प्रयोग किया ऐसे में यदि इक्कीसवी शताब्दी केवल टीआरपी की होड़ में निकल जाती तो यह काफी दुखद होता! पहले प्रयास के रूप में सत्येमेव जयते हमारे सामने आया जिसमे बेहद संवेदनशील तरीके से मुद्दों को उठाया गया, और मुद्दों के प्रति संजीदगी को इस धर पर आँका जा सकता है की कार्यक्रम में अलग अलग मुद्दे उठते ही उन पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली! कुछ आलोचकों ने इसकी टीआरपी को लेकर इसकी सफलता पर ऊँगली उठाने की कोशिश की पर ऐसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित किसी भी कार्यक्रम के सफलता का पैमाना उसका जनता पर प्रभाव होना चाहिए इस हिसाब से इसने सफलता की अलग ही गाथा लिखी! अपने 13 एपिसोड के बाद यह कार्यक्रम रूपी मुहीम समाप्त हुयी और 13 एपिसोड में हर समस्या पर बात कर पाना काफी मुश्किल है इसलिए ऐसे कार्यक्रम रूपी और कई मुहिमो की जरुरत है!

Subscribe to:

Posts (Atom)